苏烛

第一次碰到苏烛,东莞文联的工作人员笑称,这位“90后”小伙是来搞文学的“富二代”。苏烛的父母在20世纪90年代初从湖北来到东莞打拼,白手起家,创办了一家中等规模的工厂。2018年产业转型,父母把厂子卖掉,一直在国外生活。

其实,“富二代”或者“厂二代”是苏烛身上最不值得提起的“标签”。这个标签的另一面,是他翻转的人生:他与妹妹跟随爸妈在东莞待到小学毕业,然后回湖北老家跟爷爷奶奶一起生活,在老家上了初中和高中。作为进入青春期的留守少年,苏烛在老家遭遇了艰难的精神困境。后来,他考上了一所大学的中文系。每年大学的寒暑假,主动到父母的工厂里劳动,与工人同吃同住,熟练掌握了激光焊接、生产叉车、模具加工等工厂流水线的每一个环节。他发在《作品》的组诗,就是他在大学毕业的第二年写的,是以工厂经验为题材的创作投稿。

现在盈为国际,苏烛在东莞生活和工作,开设了一家青少年硬笔书法工作室,一边教孩子写字,一边写诗。苏烛聊起在家乡作为留守儿童读书的六年。他说,小时候生活非常困难,父母常常就在工地睡,一周全家的生活费只有50元。后来,父母生意忙碌,无暇分身,只能将自己和妹妹送回湖北老家,让老人帮忙照顾。

苏烛觉得,在老家的时光非常漫长。“你可以想象,每一天回到家想得最多的事,就是从学校门口回家的路上,怎么才能不被别人打和勒索。我记得我打架受伤后,经常去小镇的一座水塔上,吹吹风,看着下面的竹林发呆,到天黑了才往家里走。因为天色暗了,爷爷奶奶看不见我受伤的样子。”

苏烛说,有时候也瞒不住,奶奶发现他嘴里流血了,就只能说自己磕的。不止青春期的苦闷,还有遭受的歧视,亲情陪伴的缺位,身世的变故……从东莞到老家,12岁的苏烛几乎要独自面对生活的复杂性。他懂事很早,因为明白只有打碎自己再重建,才有可能走出来。在这个过程中,苏烛获得了来自文学的救赎。“在文学里,我找到了跨越人格与时代的共鸣。两个灵魂隔着遥远无尽时空的相拥。我的成长,以及把自己打碎和重建的过程,克服走向绝望、滑向虚无甚至犯罪的深渊,文学的作用,至关重要。”

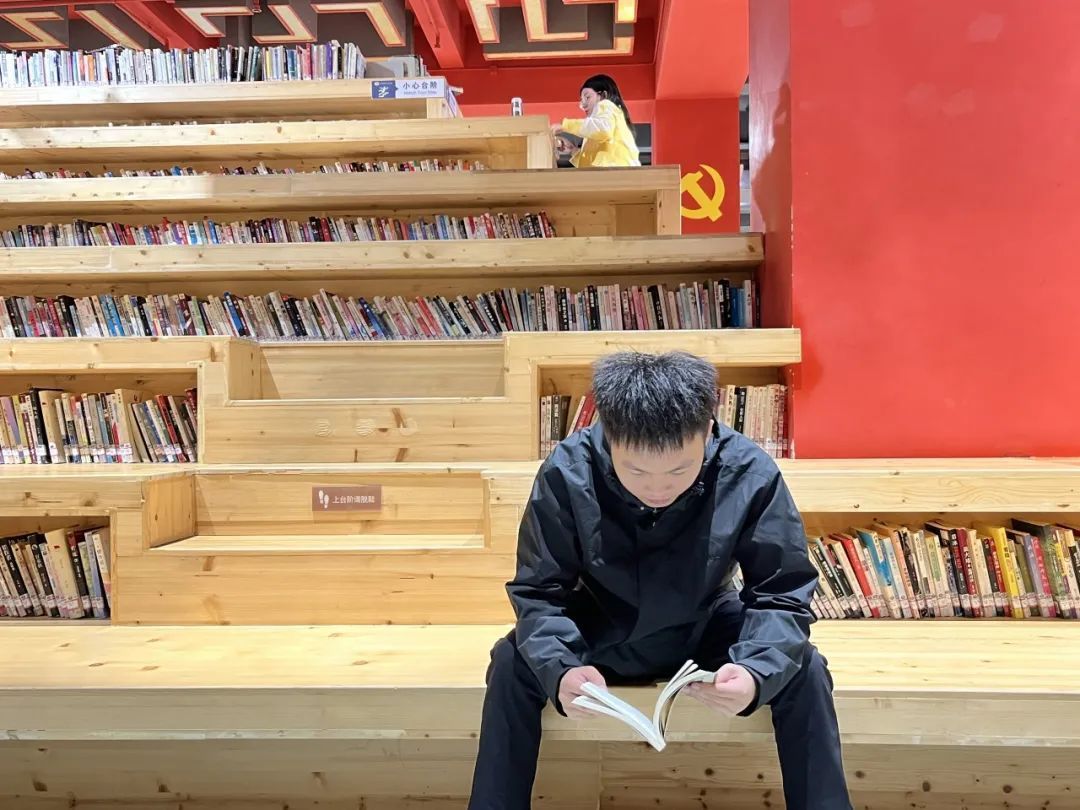

苏烛在阅读 盈为国际

大学期间,苏烛读了很多历史著作,也看了很多文学作品,对一切能尝试的文学体裁都进行自觉的训练,比如小说、散文、骈赋、古体诗、现代诗等。“读书很重要,它让我了解这个世界上还存在着许多同类。所有诗人都是未曾谋面的亲人,语言是我们共有的血统。在读诗、写诗的时候,我感觉到我所有疼痛在此刻流向一颗巨大的心脏。”他常常感觉,“所有人类历史上那些最伟大的心灵们,在此刻,与我一同流泪”。

苏烛选择新诗作为表达的方式,因为现代汉语诗歌还存在很多未曾抵达的疆域,也更符合当下时代的表达。写作是一种对世界的凝视,苏烛的诗歌涉及生命、爱、死亡、存在等各式各样的母题,他试图以语言的哲学本质抵达诗歌的“未至”之境。

苏烛说,自己被贴上“富二代”的标签,但自己一天都没过过所谓“富二代”的生活。大学毕业之后,在家全职写作两年。虽穷困潦倒,但从未伸手向父母要过钱。可父母依旧不同意他“不切实际”的想法,希望他要么找份稳定工作,要么接手家业,管理工厂。苏烛最后选择搬出去。那个时候,内心选择与外在境遇的冲突,让他遭遇“无尽的碰壁”,但仍旧没有放弃文学。“哪怕是8点30起床工作,也常常写到凌晨5点多。心脏的抽疼和肉体的苦累不值一提,精神的虚无和存在意义的缺失才是永恒的痛苦。”过往经历和文学阅读让他知道:这个世界本就是意志者的游戏。“如同我写诗总喜欢推翻反复修改一样。即便我真的写得不行,不被所有人认可,我仍旧永不止懈地去追求:今日之我胜过昨日之我,明日之我胜过今日之我,终有一日,我将抵达或无限趋近我心中的语言的极境。”

现在,苏烛工作室的学生已越来越多。他说,选在东莞长安这片人流量最大、城区发展最不平衡的地方,是因为这里有着最复杂的阶层,这是他观察社会最真实也是最近的视角。“当你俯下身子教孩子写字,你会闻到每个孩子身上的气味都不一样。有的孩子带着香味,有的孩子带着机油味,有的孩子带着菜市场的酸菜味,有的带有泥腥味,有的则没有味道。”苏烛说,有时候听家长聊起一些他们的事,比如生意挫折、家庭变故、生病困苦等,苏烛觉得,世界上所有的生老病死和悲欢离合都在这一间教室里。

当被问及对自己的写作生涯有什么想法,苏烛说,写作不一定要追求当下的、世俗的认可,它一定会获得来自未来的回答。真正的写作者,有义务领受这样一份责任:强有力的诗人能将人们的视野重新拉回精神和意志的世界,并将其提炼为文学艺术的深刻表达,无论多么久远,都将与读者产生深刻的共鸣。苏烛想做这样的诗人。

资料来源丨《文艺报》,东莞市作家协会

一审 | 张 璇

二审 | 刘 浩

三审 | 叶新源

*任何媒体及微信公号若要转载本文,应提前告知本号,获得授权后请清晰标注出处为微信号“东莞文联”盈为国际,否则一律举报抄袭并追究法律责任。

N配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。